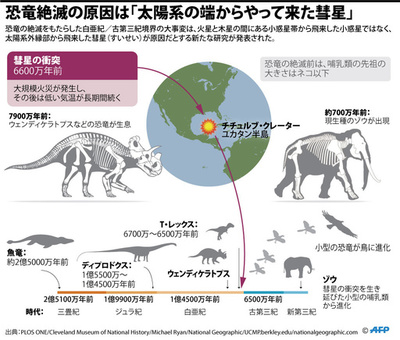

【写真特集】太陽系の果てから飛来する「ほうき星」

このニュースをシェア

【9月25日 AFPBB News】光の点にしか見えない星が散らばる中で、明るく長い「尾」をたなびかせる彗星(すいせい)はとても目立つ。夜空に突然出現し、星の日周運動とは異なった動きをする様子は神秘的でもある。

米航空宇宙局(NASA)の定義によるとその正体は、塵(ちり、固体微粒子)や岩石を含む氷でできた「汚れた雪玉」あるいは「凍った泥団子」のような天体で、惑星同様、太陽の周りを回る太陽系の一員だ。

彗星は、太陽系の外縁部から内部に飛来する。

太陽に接近し、熱と太陽風(電子や陽子などの荷電粒子の流れ)を受けると、本体から長い尾が伸び始める。「核」と呼ばれるこの本体は、直径数百メートル~数十キロほどの小さな塊だ。

太陽に近づくと核の氷が溶けてガスと塵が噴出し、核を取り巻く大気(コマ)ができる。このガスと塵は、太陽とは反対方向に伸びる尾を形成する。

大半の彗星のふるさとは、太陽から非常に遠く離れた極寒の領域だ。この領域には、約46億年前の太陽系形成時に宇宙空間に残された物質が、当時の状態を保ったまま集まっている。

そうした領域からやって来る彗星は、46億年前の情報が保存された、太陽系最初期のタイムカプセルのようなものだ。

太陽系はどのように形成されたのか。私たちが毎日飲んでいる地球の水は、膨大な数の彗星が運んできたものなのか。人間の体を構成する水は、彗星によって地球にもたらされたのか──。

これらの謎を解く手掛かりとなる情報が、彗星の中には詰まっている。(c)AFPBB News